保健師ってどんな仕事?

幅広い世代の方を対象に予防的な視点から健康支援を行う専門職です。あらゆるライフステージにある、すべての健康レベルの個人と家族、及びその人々が生活し活動する集団、組織、地域などのコミュニティを対象とします。地域の医師、看護師、薬剤師、管理栄養士など様々な職種・機関と連携しながら、健康支援に取り組んでいます。

活動の場としては、自治体、企業、事業所など様々な場がありますが、自治体で専門職として働く保健師が最も多い状況です。自治体で働く保健師は、地域のすべての人々を対象としており、乳幼児の健診や健康相談、生活習慣病予防、精神保健に課題を抱える方への支援を行っています。家庭訪問等で支援対象者の生活の場に赴くことで対象者や家族の健康状態を把握するなど個別の健康問題の解決に向けた支援を行っています。また、個別の健康問題の解決に向けて関係機関につなぎ、社会環境要因にも必要な働きかけを行います。さらに、健康データなどを活用して地域の健康課題を抽出し、対応策を検討するなど、自治体の健康政策にも専門職として関わります。企業・事業所の保健師は、働く人たちのメンタルヘルス対策や健康相談、健診結果に基づく保健指導、職場環境の調整等も行います。

このように保健師の活躍の場は多岐にわたり、それぞれの求められる役割や働き方等様々ですが、今回は自治体で働く保健師についてご紹介します。

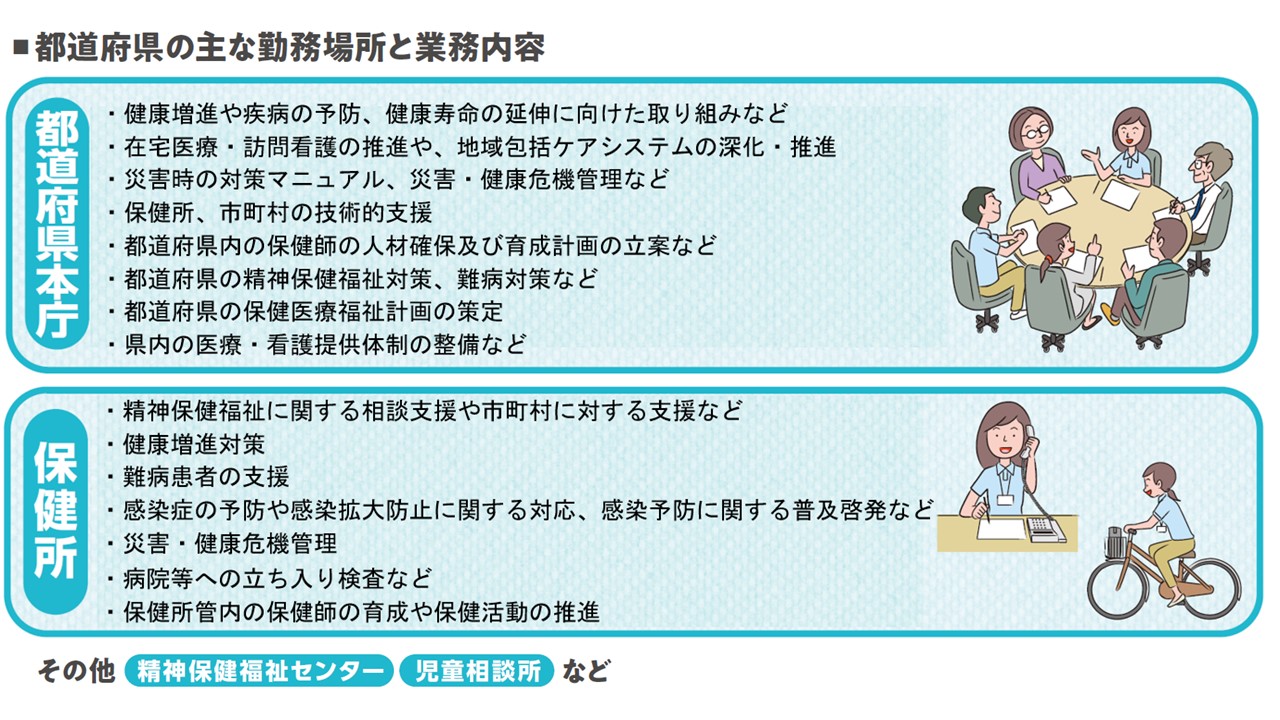

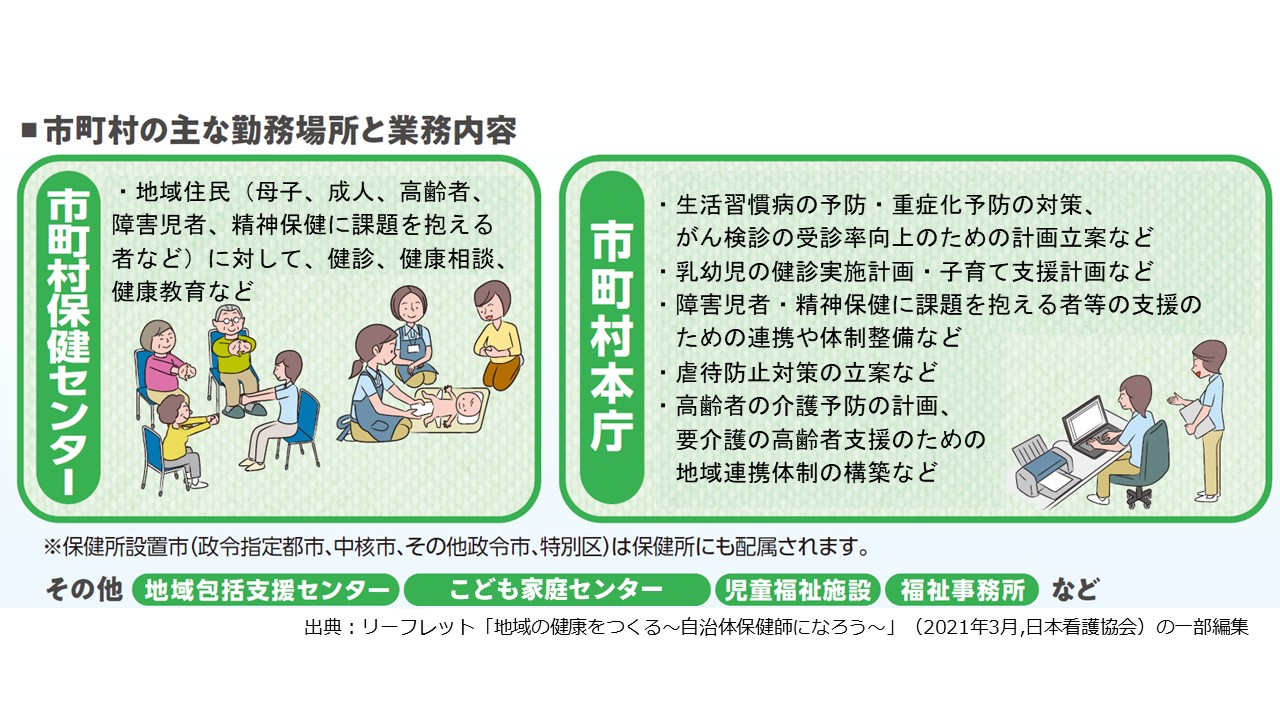

都道府県・保健所・市町村の保健師業務の紹介

●自治体保健師の勤務場所と業務内容●

都道府県では、都道府県本庁、保健所、精神保健福祉センター、児童相談所などに配属されます。市町村では、市町村本庁、市町村保健センター、地域包括支援センター、こども家庭センター、福祉事務所などに配属されます。

所属する組織ごとの主な業務内容は、以下をご参照ください。

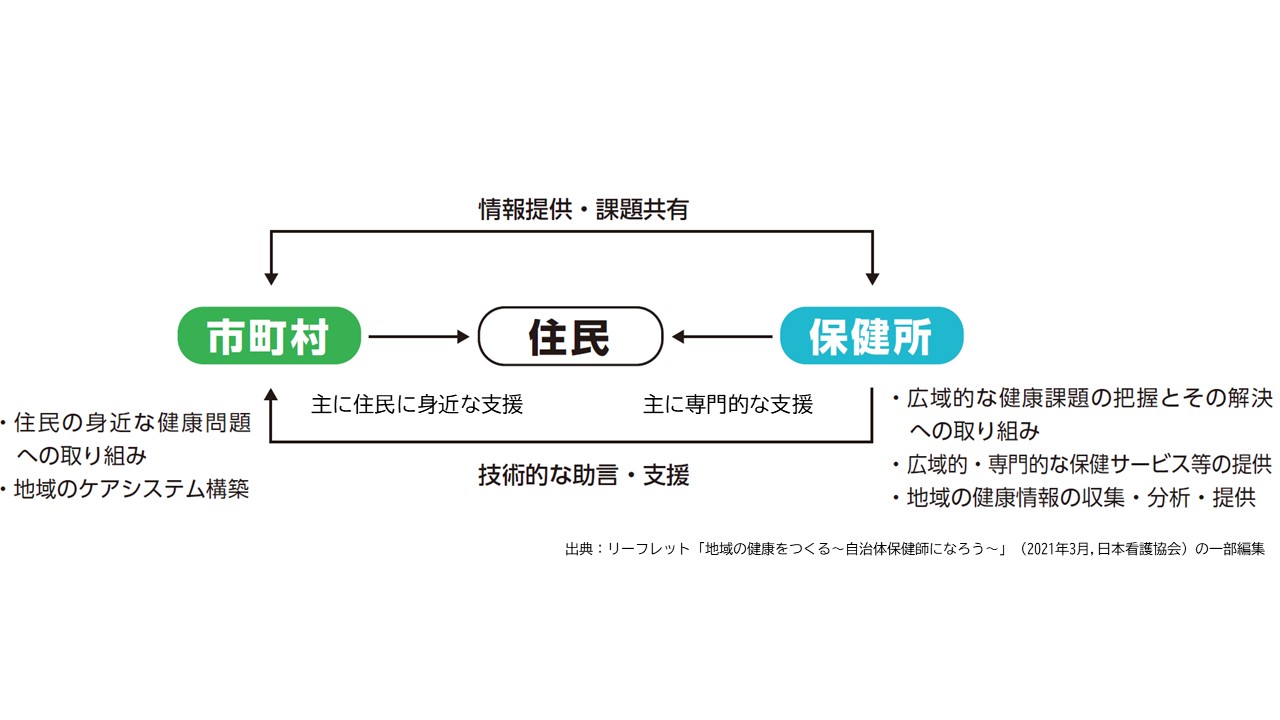

●地域全体の健康・療養支援と仕組みづくり●

保健師の活動の場は様々ですが、地域全体の健康・療養支援体制と仕組みづくりに向けて、所属組織を超えて、保健師同士で連携・協働したり、多職種とも連携して活動しています。

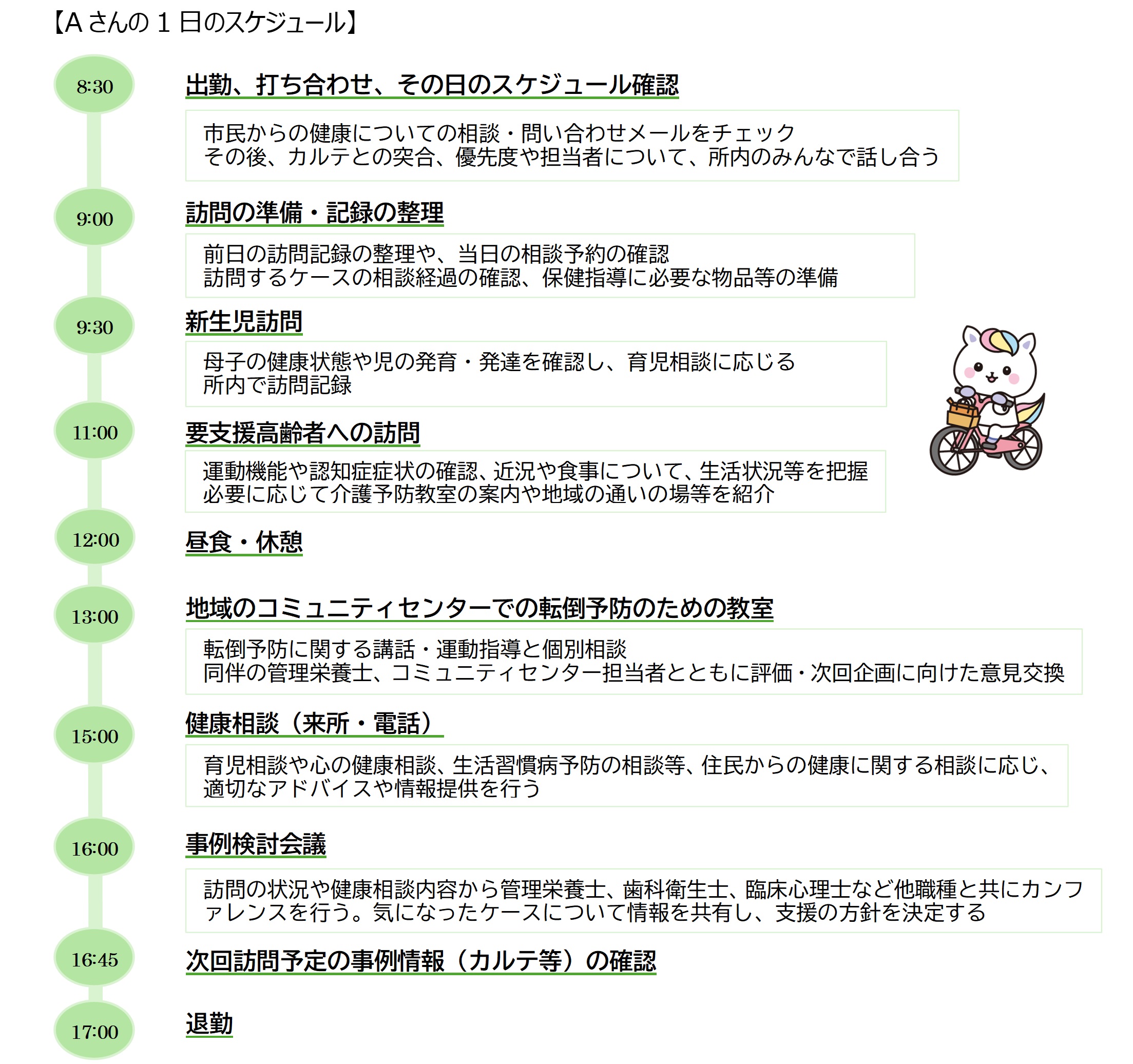

■市町村保健センターで働く保健師の紹介

赤ちゃんから高齢者まで地域の人々に伴走する保健師という仕事

Aさんの場合

人と関わる仕事、特に高齢者に関わる仕事がしたいという思いがあり、新卒で地元の市の保健センターの保健師になりました。就職後は、結婚、出産を経て子育てをしながら、成人保健、母子保健、職域保健や福祉事務所、地域包括支援センターなど様々な分野で経験を積んできました。

市町村保健師の魅力としては、例えば、地域住民を対象とした事業では、市町村だからこそ見える地域の習慣や住民の価値観など日々の活動から得たデータを活かし、関係機関と連携して、対象に直接働きかけることができること、成果が見えやすいことがあげられます。また、個別の対応事例においても、地域住民と信頼関係を構築していく過程や、住民と共に成長することに喜びを感じます。住民の身近な存在として、活動できることが市町村保健師の魅力のひとつではないでしょうか。

現在は、組織づくりや人材育成にも取り組んでいます。地域に目をやると、もう少し広域で考えた方が良い健康課題が明らかになることがあります。その際には、管轄の保健所や県庁にいる保健師に相談したり、共に協議をして対策を検討することも多くあります。

保健師は、地域住民の健康やくらしを守る身近な存在として、非常にやりがいのある仕事です。保健師同士はもちろん、他職種との連携により学ぶことも多く、また、自治体の所属であり、子育てとの両立支援制度など、ワークライフバランスが実現しやすい環境も整っています。

- ●新卒で地元の市の保健センターに就職

- ●子育てをしながら、成人保健、母子保健、職域保健や福祉事務所、地域包括支援センターなど様々な分野で経験を積む

- ●住民の身近な存在として、活動できることが市町村保健師の魅力のひとつ

■都道府県保健所で働く保健師の紹介

現場密着から政策立案へ。新たな挑戦、保健所という現場

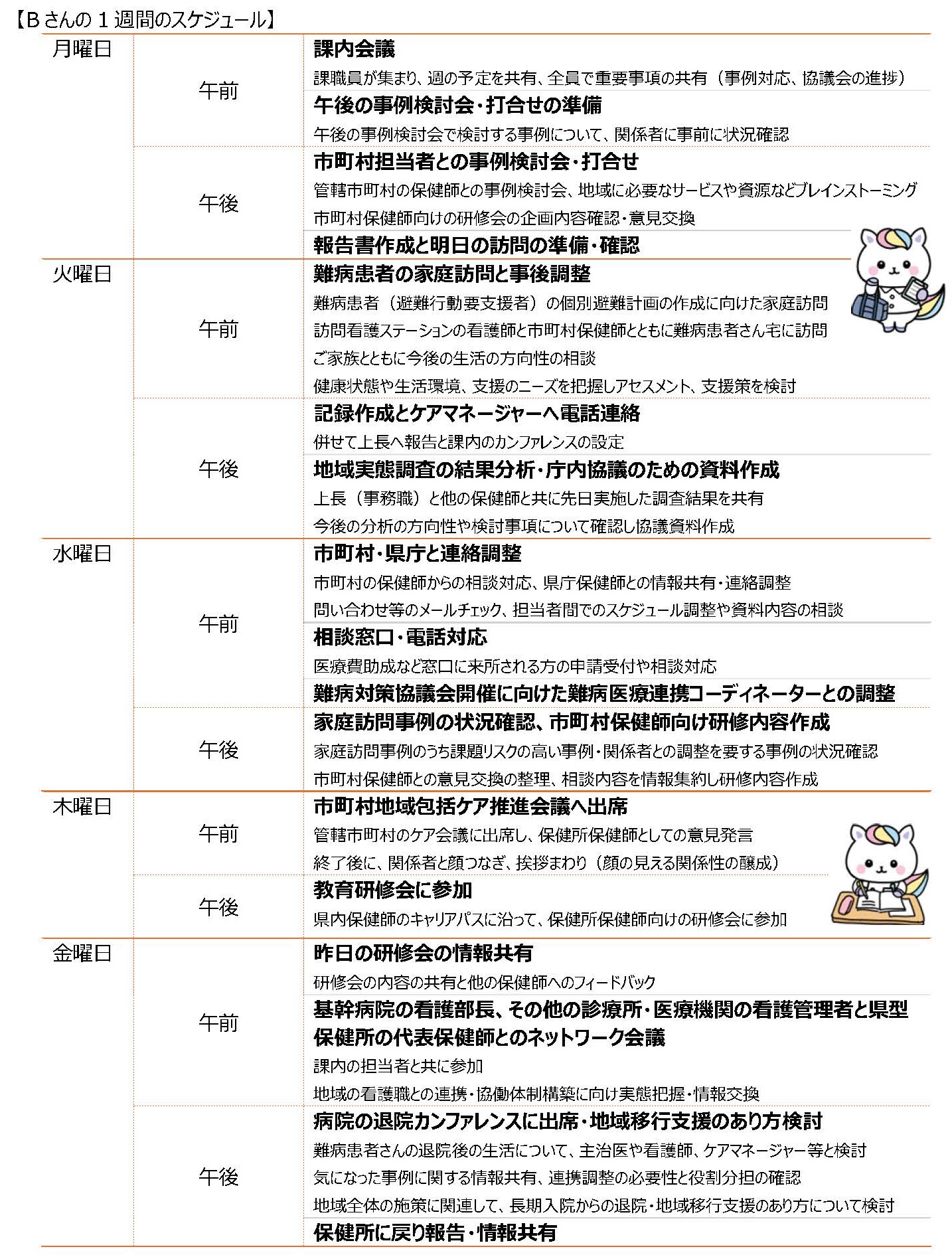

Bさんの場合

前職では5年ほど市町村保健センターに勤務し、母子や成人、高齢者、障がいのある方、精神的な課題を抱える方など、幅広い世代・背景を持つ地域住民に対して、健診や健康相談、健康教育などの業務に携わってきました。現在は、都道府県の保健所(以下、「保健所」)の保健師として就業しています。保健所では、精神保健福祉に関する相談支援や市町村に対する技術的支援、地域課題に応じた保健施策の企画・立案などに取り組んでいます。例えば、市町村の保健師や関係者との事例検討会、市町村や県庁との連絡調整、家庭訪問や相談対応等も行っています。

保健所に配属になった当初は、市町村での業務との違いに戸惑うこともありました。保健所保健師は、個別支援にとどまらず、より広域的な視点で地域全体の課題を捉え、施策立案や関係機関への働きかけを行う役割が求められます。こうした点に、保健所保健師ならではの魅力を感じています。また、市町村での経験を活かし、現場の声をもとに広域的・専門的な立場から支援策を検討できることに、大きなやりがいを感じます。現在は、医療機関や福祉サービスと連携した難病患者の生活を支えるネットワークづくりをはじめ、地域全体のケアシステムの構築・仕組みづくりに注力しています。保健師の人材育成の観点でも、保健所管内の市町村保健師と実動を通じた連携をしながら日々活動しています。

市町村保健センターで勤務していた時もそうでしたが、都道府県・保健所でも福利厚生や短時間勤務制度などが整っており、子育て中でも無理なく仕事を続けられる環境が整っています。また、現在の職場では研修制度も充実しており、勤務時間内に教育研修を受けることができるため、スキルアップにもつながっています。他の保健所に勤務する同期と情報交換することもでき、保健所管内での保健師活動を学会で発表する準備もしています。今後も地域に根差した活動を続け、政策的な視点を持って健康課題の解決に取り組んでいきたいと考えています。保健師としての専門性を活かし、関係機関と連携しながら、誰もが安心して暮らせる地域づくりに貢献していきたいと思います。

- ●都道府県の保健師として保健所へ配属され、広域的な視点で地域全体の課題に向き合う

- ●現場で培った経験を活かし、地域の健康づくりをささえる施策の企画・推進に携わる

- ●子育て中でも働きやすい職場環境のもと、充実した研修制度を活用しながら専門性を高める

保健師の生涯学習・キャリア形成支援の紹介

自治体保健師は、保健師活動指針※等に基づき活動しており、その人材育成に向けては、各自治体で体系的な現任教育の体制整備がすすめられています。

例えば、保健師が地域の様々な課題を解決する能力を高めるために、職場における支援や指導を通して能力を積み上げていけるよう、OJTと研修を組み合わせた育成が行われています。

日本看護協会では、保健師の生涯学習支援の一環として各自治体や各保健所が活用できる媒体・プログラム等をご紹介しています。詳しくは、以下のリンクよりご覧ください。

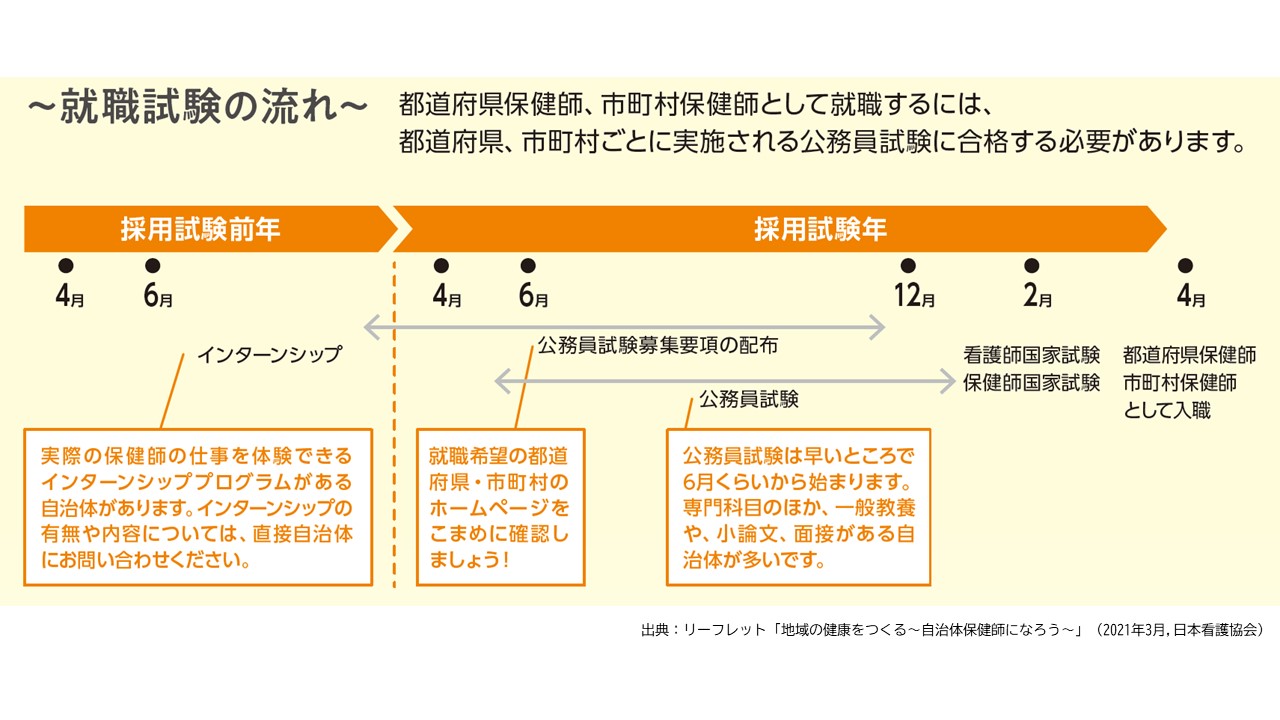

自治体保健師になるまでの流れ

※本内容は採用手続きの一例です。詳細は、必ず各自治体の公式ホームページ等で最新の情報をご確認ください。

よくある質問 Q&A

- Q1 保健師になるための学校はどこで調べられますか?

- A1 厚生労働省のホームページ(医療関係職種養成施設)や文部科学大臣指定(認定)医療関係技術者養成学校一覧で調べることができます。

- Q2 地元で働きたいのですが、就職先はどこで調べられますか?

- A2 募集の有無や採用試験は、各自治体にお問い合わせください。

また、こちらから検索もできます。 - Q3 採用時期はいつ頃ですか?

- A3 自治体の採用は、4月1日付での採用が基本となっている場合が多いですが、他の時期の場合もあります。自治体により異なりますので、ご希望の自治体の採用時期をご確認ください。

- Q4 異動や転勤はありますか?

- A4 自治体保健師は、自治体内での勤務場所や部署の異動があります。また、自治体によっては、外部機関等への出向もあります。

- Q5 年齢制限はありますか?(何歳まで応募できますか?)

- A5 公務員を受験するには受験資格を満たす必要がありますが、その一つに年齢制限があります。各自治体により異なりますので、各自治体の公式ウェブサイトや採用ページをご確認ください。

- Q6 保健師って安定した収入が得られる仕事ですか?

- A6 自治体保健師は公務員として、「医療職俸給表(三)」等に基づき給与が得られる他、勤務年数や能力・業績に応じて、昇任や昇格があり、段階的に昇給します。

- Q7 勤務時間・休日休暇制度、福利厚生について教えてください

- A7 各自治体の規定に沿って、勤務時間、休日・休暇制度、福利厚生が設けられています。

毎週土・日曜日休日、祝日、年末年始休暇のほか、年次有給休暇、夏季休暇、慶弔休暇などの特別休暇や育児休業などの休業制度も設けられている場合があります。勤務場所や業務によっては、異なる場合があります。詳細は、各自治体にお問い合わせください。